• Glossaire

• Article précédent

• Article suivant

Une page en attente de résultats probants

Le problème de la classification des chapiteaux est

complexe. Il semblerait en effet que la forme idéale a été

trouvée un peu tardivement vers le XIesiècle.

Cette forme idéale on la trouve ci-dessous dans l’image

1 d’un chapiteau de Notre-Dame-la-Grande de

Poitiers. Une forme reproduite presque à l’identique (à

l’exception des décors très variés) sur tous les chapiteaux

durant les XIe et XIIesiècles.

Rappelons que, à la différence de l’imposte, qui est une

pierre unique, le chapiteau est toujours associé à une

pierre qui le surplombe, le tailloir. C’est ce couple de

pierres qui aurait remplacé l’imposte. La forme « idéale «

semble être la suivante : le tailloir est à plan

rectangulaire et s‘évase vers le haut. Sa hauteur est

environ le tiers de celle du chapiteau. Le chapiteau, quant

à lui, est posé sur une pilier à plan circulaire (s’il est

isolé) ou à plan semi-circulaire s’il est adossé à un mur ou

à un autre pilier plus massif. Le diamètre de la base du

chapiteau est le même que celui du pilier et environ les

deux tiers de la largeur du sommet du chapiteau. Lequel

sommet coïncide avec la base du tailloir.

Il semblerait bien que ce soit cette forme qui soit la mieux

adaptée, minimisant simultanément les pressions exercées sur

les pierres et les coûts de fabrication.

Auparavant, il y a sans doute eu beaucoup d’essais afin de

trouver la formule idéale. C’est ce que l’on voit dans les

images suivantes.

Il est très difficile, à partir du trop petit nombre

d’exemples que nous avons sous les yeux, d’effectuer une

classification et d’envisager une datation. En particulier,

l’apparence fruste ou archaïque d’une œuvre n’est pas

significative d’une réelle ancienneté. Ainsi le chapiteau de

l'image 18 de

Toulon-sur- Arroux (XIesiècle ?) pourrait être

beaucoup plus récent que le chapiteau de l'image

10 de San Pedro de la Nave attribué au VIIe

ou VIIIesiècle.

-

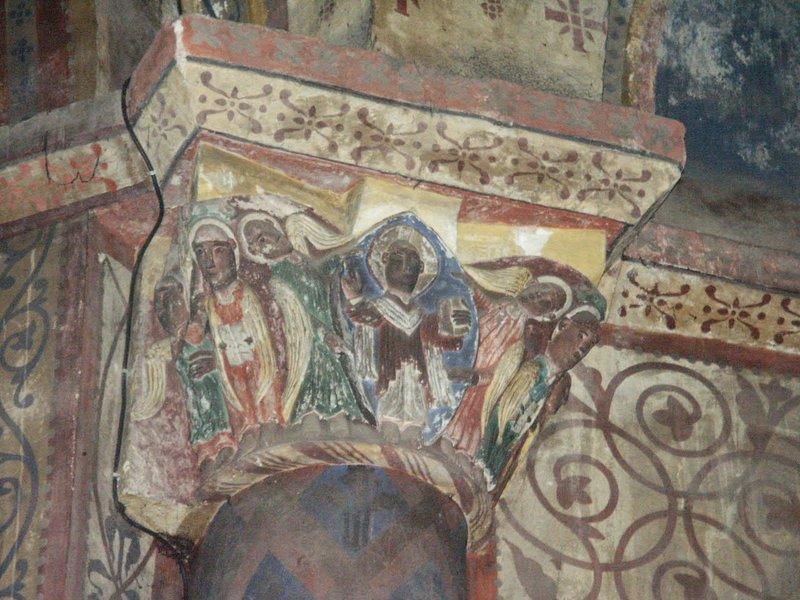

Église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers :

chapiteau de l’Ascension. Exemple de

chapiteau « classique » du XIe

– XIIesiècle.

Image 1

Église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers :

chapiteau de l’Ascension. Exemple de chapiteau

« classique » du XIe– XIIe

siècle.

-

Église San Marco à Rossano (Calabre -

Italie) : cuve baptismale creusée dans un

chapiteau cylindrique.

Image 2

Église San Marco à Rossano (Calabre - Italie) :

cuve baptismale creusée dans un

chapiteau cylindrique.

-

A Saint-Léonard-de-Noblat (Limousin),

chapiteau de forme parallélépipédique.

Comparer ses dimensions à celles de son

tailloir situé au dessus de lui.

Image 3

A Saint-Léonard-de-Noblat (Limousin),

chapiteau de forme parallélépipédique.

Comparer ses dimensions à celles de son

tailloir situé au dessus de lui.

-

A Notre-Dame de Roubignac, commune d’Octon

(Hérault- Languedoc). Comparer les

dimensions du chapiteau et du tailloir.

Image 4

A Notre-Dame de Roubignac, commune d’Octon

(Hérault- Languedoc). Comparer les dimensions du

chapiteau et du tailloir.

-

Chapelle de la Redorte (Aude-Languedoc).

Image un peu floue due au manque

d’éclairage. Chapiteau de forme

parallélépipédique (probablement

wisigothique).

Image 5

Chapelle de la Redorte (Aude-Languedoc).

Image un peu floue due au manque d’éclairage.

Chapiteau de forme parallélépipédique

(probablement wisigothique).

-

A Loupian (Hérault- Languedoc), église

Saint-Hippolyte. Remarquer que le bas du

chapiteau (astragale) épouse la forme de la

colonne du dessous, comme dans l’image

suivante.

Image 6

A Loupian (Hérault- Languedoc), église

Saint-Hippolyte. Remarquer que le bas du chapiteau

(astragale) épouse la forme de la colonne

du dessous, comme dans l’image suivante.

-

A Lautenbach (Alsace). On voit à gauche une

imposte sur un pilier à section

rectangulaire et à droite l’association

chapiteau-tailloir sur pilier cylindrique.

Les deux formules ont pu coexister.

Image 7

A Lautenbach (Alsace). On voit à gauche une

imposte sur un pilier à section rectangulaire et à

droite l’association chapiteau-tailloir sur pilier

cylindrique. Les deux formules ont pu coexister.

-

A Cruas (Ardèche - Région Rhône-Alpes),

chapiteau de forme cubique.

Image 8

A Cruas (Ardèche - Région Rhône-Alpes),

chapiteau de forme cubique.

-

Saint-Paul d'Arnave (Ariège - Midi

Pyrénées).

Image 9

Saint-Paul d'Arnave (Ariège - Midi Pyrénées).

-

San Pedro de la Nave ( Castille-Leon

Espagne) chapiteau wisigothique à forme

trapézoïdale.

Image 10

San Pedro de la Nave ( Castille-Leon Espagne)

chapiteau wisigothique à forme trapézoïdale.

-

A Loupian (Hérault- Languedoc), église

Saint-Hippolyte. Le chapiteau de gauche de

forme trapézoïdale peut être attribué au Ve- VIe

siècle. Les deux autres lui sont sans doute

contemporains.

Image 11

A Loupian (Hérault- Languedoc), église

Saint-Hippolyte. Le chapiteau de gauche de forme

trapézoïdale peut être attribué au Ve- VIe

siècle. Les deux autres lui sont sans doute

contemporains.

-

Chapiteaux déposés au musée lapidaire

Lamourguier de Narbonne (Aude - Languedoc).

Image 12

Chapiteaux déposés au musée lapidaire Lamourguier

de Narbonne (Aude - Languedoc).

-

Chapiteaux du portail de l’église de Bossòst

val d'Aran (Catalogne).

Image 13

Chapiteaux du portail de l’église de

Bossòst val d'Aran (Catalogne).

-

Chapiteau cubique à Brème (Allemagne).

Image 14

Chapiteau cubique à Brème (Allemagne).

-

Chapiteaux de forme « arabisante » au Duomo

de Parme (Italie du Nord). Remarquer que les

colonnes et les chapiteaux doivent être de

remploi.

Image 15

Chapiteaux de forme « arabisante » au Duomo de

Parme (Italie du Nord). Remarquer que les colonnes

et les chapiteaux doivent être de remploi.

-

A Piacenza, église Saint-Savin : autre forme

de chapiteau (le tailloir fait corps avec le

chapiteau). Décor d’entrelacs dits «

carolingiens ».

Image 16

A Piacenza, église Saint-Savin : autre forme de

chapiteau (le tailloir fait corps avec le

chapiteau). Décor d’entrelacs dits « carolingiens

».

-

Église Santa Maria de Porqueres (Banyoles -

Catalogne). Chapiteau de forme « arabisante

». Remarquer la fissure au niveau de la

jonction des deux formes (cylindrique et

parallélépipédique).

Image 17

Église Santa Maria de Porqueres (Banyoles -

Catalogne). Chapiteau de forme « arabisante ».

Remarquer la fissure au niveau de la jonction des

deux formes (cylindrique et parallélépipédique).

-

Autre forme de chapiteau à Toulon-sur-Arroux

(Bourgogne).

Image 18

Autre forme de chapiteau à

Toulon-sur-Arroux (Bourgogne).